Böden

Ermittlung von Hintergrundwerten

Um vertiefte Kenntnisse über die Belastungssituation und ihre räumliche Verteilung in Bayern zu gewinnen, führt das LfU von 2023 bis 2025 ein Projekt zur Ermittlung von Hintergrundwerten für PFAS in bayerischen Böden durch. Es analysiert die PFAS-Gehalte der Oberböden an 200 Standorten, die als Basis für weiterführende statistische Auswertungen dienen werden.

PFAS-Gehalte in Bodenproben von Bodendauerbeobachtungsflächen (BDF)

Um langfristige, möglicherweise für die Umwelt und letztlich für uns Menschen negative Veränderungen in unseren Böden zu erkennen, wird am Bayerischen Landesamt für Umwelt das sog. Bodenmonitoring durchgeführt.

Dabei werden seit Mitte der achtziger Jahre in bestimmten zeitlichen Abständen an sogenannten Bodendauerbeobachtungsflächen (BDF) Bodenproben entnommen und auf ihre (Schad)stoffgehalte untersucht. Das LfU betreut

derzeit 61 BDF.

Ubiqitäre Belastung?

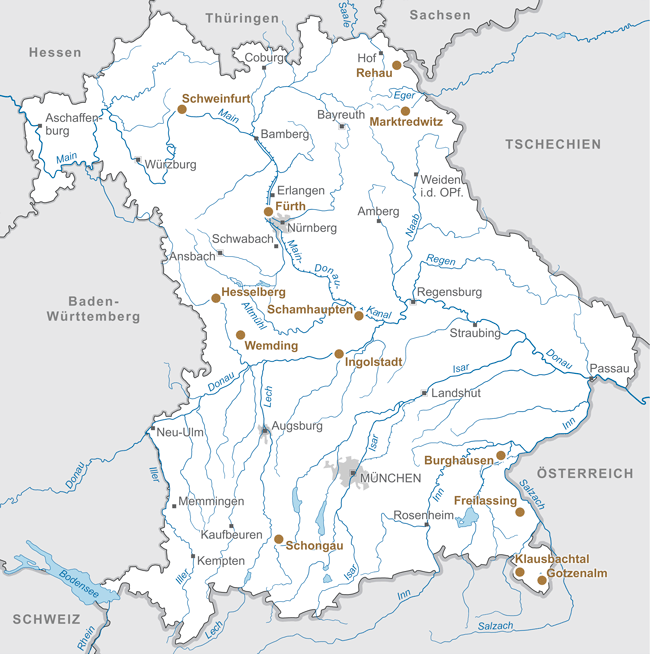

An zwölf über ganz Bayern verteilten und als weitgehend unbelastet eingeschätzten BDF wurden PFAS untersucht (Abbildung 1). Ziel war es, erste Hinweise zu einer ubiquitären Belastung, zu deren zeitlicher Veränderung und zu einer möglichen Tiefenverlagerung zu gewinnen.

Analysiert wurden dabei:

- Oberbodenproben aus dem Jahr 2016,

- Rückstellproben früherer Probennahmen von einem Teil der 12 Standorte,

- vereinzelt Unterbodenproben,

- im Falle der BDF Burghausen auch Untergrundproben.

Aufgrund von HFPO-DA-Nachweisen im Grund- und Trinkwasser in der Region Burghausen im Jahr 2022 wurden Anfang 2023 zusätzliche, vorwiegend aus dem Jahr 2019 stammende Oberbodenproben auf ein v.a. um HFPO-DA erweitertes PFAS-Spektrum untersucht.

Die PFAS wurden bis 2019 im 10:1-Eluat nach DIN 38414-4:1984-10 (S4-Verfahren) und bei allen folgenden Analysen, auch für Wiederholanalysen von älteren Proben im 2:1-Eluat nach DIN 19529: 2015-12 an der lufttrockenen Feinbodenfraktion (< 2 mm) analysiert. Die Bestimmung erfolgte nach DIN 38407-42:2011-03 mit Bestimmungsgrenzen von 1 ng/L für die jeweiligen Einzelverbindungen.

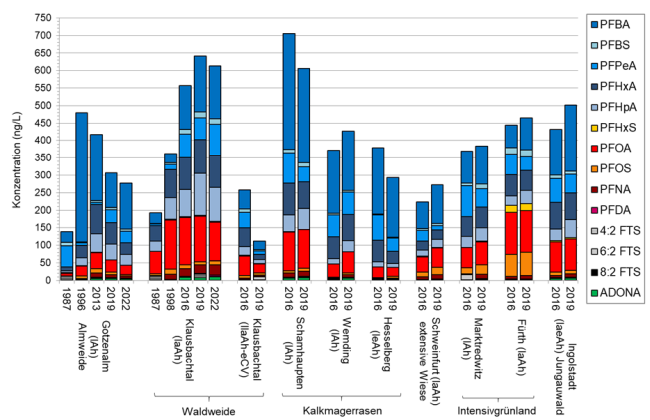

Die folgende Abbildung 2 fasst die zeitliche Entwicklung der PFAS-Konzentrationen im 2:1-Eluat an ausgewählten BDF zusammen.

Abbildung 2: Zeitverlauf der PFAS-Konzentration im 2:1-Eluat der Oberbodenproben von ausgewählten BDF

Abbildung 2: Zeitverlauf der PFAS-Konzentration im 2:1-Eluat der Oberbodenproben von ausgewählten BDFPFAS sind in allen untersuchten Böden nachweisbar, an den im Nationalpark Berchtesgaden liegenden BDF Gotzenalm und Klausbachtal auch in den ältesten Rückstellproben aus dem Jahr 1987.

Eindeutige zeitliche Trends lassen sich nicht ablesen, wobei die zeitliche Auflösung mit zwei Messpunkten mit Ausnahme der BDF Gotzenalm und Klausbachtal grundsätzlich nur bedingt chronologische Aussagen zulässt.

Bei vier BDF (Rehau, Fürth, Schamhaupten, Klausbachtal) kam es im 2:1-Eluat zu einer knappen Überschreitung des PFOA-Prüfwerts von 0,1 µg/L (100 ng/L) für den Pfad Boden-Grundwasser der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) am Ort der Probenahme. Diese Belastung beschränkt sich jeweils auf die gering mächtigen Oberböden und ist deshalb als unbedenklich einzustufen.

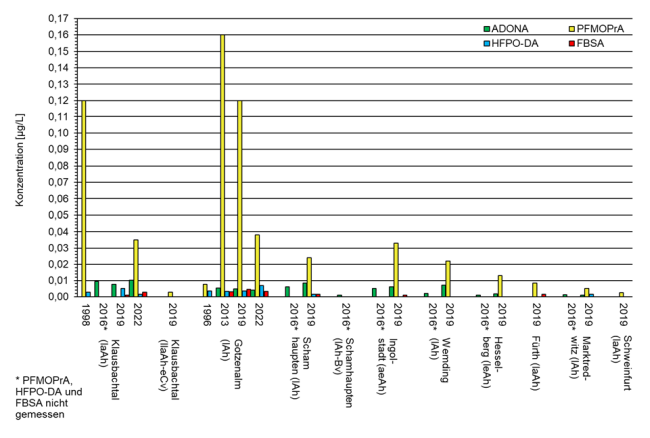

Aufgrund dieser Ergebnisse wurden 2019 und 2022 an PFAS-auffälligen Standorten weitere Proben entnommen. Dabei konnten.

- PFMOPrA (Perfluoro-3-methoxypropansäure) an neun BDF,

- ADONA (Ammoniumsalz der Perfluor-4,8-dioxa-3H-nonansäure) an sieben BDF,

- FBSA (Perfluorobutansulfonamid) an fünf BDF und

- HFPO-DA an vier BDF

nachgewiesen werden, wobei die Konzentrationen bei PFMOPrA etwa um den Faktor 10 höher liegen als die der restlichen PFAS (siehe folgende Abbildung 3).

Abbildung 3: Zeitverlauf der nachweisbaren Konzentrationen von PFMOPrA, HFPO-DA, FBSA und ADONA im 2:1-Eluat in ausgewählten Oberböden und z.T. Unterböden. Die Proben aus dem Jahr 2016 wurden nicht auf PFMOPrA, HFPO-DA und FBSA untersucht

Abbildung 3: Zeitverlauf der nachweisbaren Konzentrationen von PFMOPrA, HFPO-DA, FBSA und ADONA im 2:1-Eluat in ausgewählten Oberböden und z.T. Unterböden. Die Proben aus dem Jahr 2016 wurden nicht auf PFMOPrA, HFPO-DA und FBSA untersuchtAussagen zu zeitlichen Veränderungen sind nur an den BDF Gotzenalm und Klausbachtal möglich. So ist für PFMOPrA an der Gotzenalm im 17-jährigen Zeitraum von 1996 bis 2013 eine sehr deutliche Zunahme und in den darauffolgenden neun Jahren (2013 bis 2022) wiederum eine erkennbare Abnahme zu verzeichnen.

Die ADONA-Konzentration verhält sich im Klausbachtal von 2016 bis 2022 mit einem Wechsel von Zu- und Abnahmen indifferent und nimmt an der Gotzenalm von 2013 bis 2022 tendenziell ab. Die HFPO-DA-Gehalte zeigen im Klausbachtal im Zeitraum von 1998 bis 2022 Zu- und Abnahmen, während sie an der Gotzenalm von 1996 bis 2022 zuzunehmen scheinen. Der chronologische Aspekt für FBSA lässt sich nur an der Gotzenalm einschätzen, wobei die Konzentrationen keinen klaren Trend erkennen lassen.