Rundbrief Naturschutz

Newsletter 12/24 vom 16.12.2024

Dezember 2024

Art des Monats: Der Igel

5.000 bis 8.000 Stacheln, Knopfaugen und spitze Schnauzen sorgen für das charakteristische Äußere: Unsere Art des Monats im Dezember ist der Braunbrust-Igel (Erinaceus europaeus). Igel zählen zu den ältesten Säugetierarten. In ihrer jetzigen Form existieren sie bereits seit ungefähr 15 Millionen Jahren in Europa. Der Braunbrust-Igel wurde zum Wildtier des Jahres 2024 gewählt. Seit Oktober steht der Igel auf der internationalen Roten Liste als gefährdete Art. In freier Natur lebt er in strukturreichen Wildhecken, ist aber auch immer wieder in Gärten anzutreffen. (Bild: Ermell, Junger Igel P9210039, CC BY-SA 4.0)

Website: Art des Monats

Neues aus dem BayAZ: Aktueller Kenntnisstand zum Grubenlaufkäfer in neuer Publikation zusammengefasst

Der Grubenlaufkäfer ist mit seiner semiaquatischen Lebensweise eine anspruchsvolle Art, die eng an naturnahe Quelllebensräume gebunden ist. Er ist nach Anhang II und IV der FFH-Richtlinie geschützt und auf der Roten Liste Bayerns als „stark gefährdet“ gelistet. Ein bedeutender Anteil seines Areals sowie einige der größten und stabilsten Populationssysteme befinden sich auf bayerischem Boden. Damit kommt dem Freistaat eine besonders hohe Verantwortung für den globalen Schutz des Grubenlaufkäfers zu. Eine neue Veröffentlichung fasst nun die Ergebnisse einer zehnjährigen Erfassung des Schwarzen Grubenlaufkäfers in Bayern sowie den aktuellen Kenntnisstand zu dieser Art zusammen.

- LfU-Publikationen: Der Grubenlaufkäfer in Bayern

- Website: Artenschutz Tiere

Neues aus dem BayAZ: Aktualisierte Rote Liste für Gefäßpflanzen liegt vor

Im Auftrag des Bayerischen Artenschutzzentrums im Landesamt für Umwelt (BayAZ, LfU) erhoben Wissenschaftler der Botanischen Staatssammlung München (SNSB-BSM) sowie freiberufliche und ehrenamtliche Experten aus allen Teilen Bayerns Daten für die Rote Liste Farn- und Blühpflanzen. Die aktualisierte vierte Fassung dieser Roten Liste bewertet 3.265 einheimische und 382 eingebürgerte Arten. Bei manchen Arten, wie beispielsweise der Sand-Silberscharte, zeigen Artenhilfsmaßnahmen Erfolge, insgesamt gelten jedoch etwas mehr als ein Drittel der bayerischen Gefäßpflanzen als gefährdet. (Bild: Silber-Sandscharte, Winfried Papajewski)

- PM: Neue Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns erschienen

- Website: Rote Liste der Gefäßpflanzen Bayerns

- Bestellshop: Rote Liste Farn- und Blütenpflanzen (Gefäßpflanzen - Trachaeophyta)

Neues aus dem BioZ: Online-Vortragsreihe des Biodiversitätszentrum Rhön 2025

Die kostenlos Online-Vortragsreihe des Biodiversitätszentrum Rhön (BioZ) geht in die nächste Runde. Vom 15.01. bis 19.02.2025 stehen Vorträge rund um die biologische Vielfalt auf dem Programm. In der Reihe mit dem Titel „Artenreich und vielschichtig: Biodiversität zu Land, zu Wasser und darunter“ beleuchtet das BioZ diesmal Arten und Facetten, die sonst eher im Verborgenen bleiben. (Bild: Schwarzer Apollo, Sebastian Vogel)

Anmeldung: Online-Vortragsreihe Januar/Februar 2025

Naturschutzfachkartierung: Im Landkreis Miesbach kommt der Hochmoor-Gelbling nur noch vereinzelt vor

Der Hochmoor-Gelbling kommt im Landkreis Miesbach nur noch vereinzelt vor: Dies ist eine Erkenntnis aus der Naturschutzfachkartierung. Über zwei Vegetationsperioden wurde der Landkreis nach speziellen Tierarten untersucht, die Ergebnisse dieser Untersuchung liegen jetzt vor. Unter anderem bemerkenswert sind einige Nachweise von Dreizehen- und Weißrückenspecht außerhalb des alpinen Raums. (Bild: Astrid Hanak)

- PM: Naturschutzfachkartierung im Landkreis Miesbach abgeschlossen

- Website: Naturschutzfachkartierung (NFK)

Frauennerfling werden in der Isar ausgesetzt

Die Fischart mit dem etwas skurrilen Namen „Frauennerfling“ (Rutilus virgo) ist in Bayern stark zurückgegangen und wird als gefährdete Art auf der Roten Liste eingestuft (Rote-Liste-Kategorie 3). Seit Herbst 2020 arbeitet das LfU gemeinsam mit dem Fischereiverein „Die Isarfischer e.V.“ daran, den Frauennerfling wieder in den Isarauen anzusiedeln. Durch gezielte Besatznahmen soll kurz- bis mittelfristig ein stabiler und sich selbsterhaltender Bestand aufgebaut werden. Im November wurden wieder Frauennerflinge in der Isar ausgewildert.

PM: Wiederansiedlung des Frauennerflings in der Isar zwischen Oberföhring und Moosburg

Jahresprogramm der ANL ist erschienen: Heuer geht es um Landschaft zwischen Flut und Dürre

Die Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) hat ihr Programm für 2025 vorgelegt. Das Jahresthema ist "Landschaft zwischen Flut und Dürre". Daneben bietet die ANL viele Fortbildungskurse im Bereich Naturschutz und Artenkenntnis.

Programm: 2025 Jahresprogramm

Bayerische Nationalparke werden ausgezeichnet

Die Nationalparke Bayerischer Wald und Berchtesgaden sind im November mit dem hochrangigen Zertifikat der Internationalen Union zum Schutz der Natur (IUCN) ausgezeichnet worden.

PM: Glauber: Bayerns Nationalparke spielen in der Königsklasse

Nasseste hydrologisches Jahr in Südbayern seit 1950

Südbayern hat das nasseste Jahr in der 74-jährigen Beobachtungsreihe hinter sich: In den zwölf Monaten von November 2023 bis Oktober 2024 summierte sich der Niederschlag in Südbayern auf 1.463 und in Nordbayern auf 1.024 Liter pro Quadratmeter. Das entspricht in Südbayern rund 136 Prozent vom Mittelwert, in Nordbayern rund 129 Prozent. Daneben erlebte Bayern mit einer Mitteltemperatur von 10,7 °C das wärmste hydrologische Jahr in der 143-jährigen Beobachtungsreihe. Das hydrologische Jahr umfasst die Zeitspanne vom 1. November bis zum 31. Oktober des Folgejahres.

PM: Glauber: Sehr viel Regen in 2024

Feier am Schneefernerhaus: 25 Jahre Forschung auf Deutschlands höchstem Punkt

Deutschlands höchste Umweltforschungsstation (UFS), das Schneefernerhaus auf der Zugspitze, wird in den kommenden Jahren deutlich gestärkt. Das betonten Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber im Rahmen der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum der UFS. Für Söder ist das Schneefernerhaus "sozusagen das Fieberthermometer der Alpen. Wir haben bereits 15 Millionen Euro investiert und werden viele weitere Jahre Klimaforschung auf internationalem Spitzenniveau ermöglichen". Umweltminister Thorsten Glauber informierte, dass eine Million Euro in neue Hightech-Geräte und in die Forschungsinfrastruktur fließen. Für rund zwei Millionen Euro wird ein neuer Drohnen-Startplatz errichtet.

- PM: Söder und Glauber: Deutschlands Spitze wird Weltspitze

- Website: Umweltforschungsstation Schneefernerhaus

Bayerischer Naturschutzfonds fördert elf Projekte im Freistaat

Der Bayerische Naturschutzfonds hat in seiner Stiftungsratssitzung im November elf Förderprojekte beraten und unterstützt diese mit insgesamt knapp 3,6 Millionen Euro im gesamten Freistaat. Als gemeinnützige Stiftung fördert der Naturschutzfonds Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft in Bayern. Nähere Informationen zu den bewilligten Projekten auf der Homepage.

- Website Naturschutzfonds: Bewilligte Projekte, Aktuelles aus der Stiftungsratssitzung vom 19.11.2024

- PM: Glauber: Wertvolle Förderung zum Schutz von Natur und Artenvielfalt

7,5 Millionen Euro für den Lebensraum Mittelfränkisches Altmühltal

Im Altmühltal startet das neue Naturschutzgroßprojekt "chance.natur-Projekt Lebensraum Mittelfränkisches Altmühltal". Das Projekt wird zu 75 Prozent mit Mitteln des Bundesumweltministeriums vom Bundesamt für Naturschutz gefördert. Der Freistaat Bayern und der Bayerische Naturschutzfonds beteiligen sich zusammen mit 15 Prozent, weitere zehn Prozent der Gesamtausgaben von 7,5 Millionen Euro steuert der Landkreis Ansbach bei. Das Projekt unterstützt die naturverträgliche Nutzung der Wiesen im Altmühltal

PM: Umsetzung des Naturschutzgroßprojektes "Lebensraum Mittelfränkisches Altmühltal" startet

Neues Projekt soll mehr Wissen zur Waldbirkenmaus sammeln

Die Waldbirkenmaus (Sicista betulina) ist eine der seltensten Säugetiere Europas. Sie kommt in Bayern nur noch im Oberallgäu und im Bayerischen Wald vor. Um die Art zu schützen und zu erhalten ist mehr Wissen darüber nötig, wie sie ihren Lebensraum nutzt. In einem Projekt des BUND Naturschutz in Bayern e. V. von Oktober 2024 bis Ende 2028 soll die Waldbirkenmaus im niederbayerischen Projektgebiet entlang des „Grünen Bandes“ erforscht und Maßnahmen zur Wiederherstellung bzw. Optimierung ihrer Lebensräume umgesetzt werden. Die Gesamtkosten von rund 1,6 Mio. Euro werden zu 90% aus Mitteln des bayerischen Umweltministeriums (Landschaftspflege- und Naturparkrichtlinien) und der EU (EFRE – Europäischer-Fonds für regionale Zusammenarbeit) bezuschusst. Mit Geldern des bayerischen Umweltministeriums hatte die Regierung von Niederbayern schon in den vergangenen Jahren Schutz und Erforschung der Waldbirkenmaus gefördert – zuerst auf Flächen von Naturschutzverbänden, mittlerweile auch auf Waldgrundstücken, die den Bayerischen Staatsforsten gehören. (Bild: Dr. Richard Kraft)

- Website: Waldbirkenmaus (Sicista betulina)

- Website: sAP-Arteninformaitonen Waldbirkenmaus

- Infobrief Naturschutz der Regierung von Niederbayern

- PM Bayerische Staatsforsten: Nachts unterwegs im Moor

Internetauftritt der Regierung von Unterfranken informiert über "lebenswerte Bäche"

Die Regierung von Unterfranken hat einen Internetauftritt "Auf zu lebenswerten Bächen" eingerichtet und informiert dort über Renaturierung von Bächen. (Bild: Renaturierter Bach in Großbardorf; Dr. Anne-Kathrin Jackel/Regierung v. Unterfranken)

- PM: Bäche renaturieren – so geht´s! Neues Internetangebot der Regierung von Unterfranken

- Website: Herzlich willkommen beim Projekt "Auf zu lebenswerten Bächen" der Regierung von Unterfranken!

Forschung zum Gartenschläfer: Lebt südlich der Alpen eine andere Art?

Das LfU beschäftigt sich im Rahmen der Untersuchungen zu Kleinsäugern mit dem Gartenschläfer (Eliomys quercinus). Deutschlandweit wird über das Projekt "Spurensuche Gartenschläfer" zum diesem stark gefährdeten Bilch mit der charakteristischen Zorromaske geforscht. Wissenschaftler des hessischen LOEWE-Zentrums für Translationale Biodiversitätsgenomik (LOEWE-TBG an der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung) und weitere Institutionen haben das Genom des Gartenschläfers entschlüsselt. Sie stellten genetischer Unterschiede zwischen Tieren südlich und nörldich des Alpenhauptkamms fest. Womöglich handelt es sich sogar um zwei verschiedene Arten. Der stark gefährdete Gartenschläfer ist für Deutschland eine Verantwortungsart, da sich der Großteil der weltweiten Vorkommen dieser Schlafmaus in Deutschland befindet. (Bild: Rudolf Leitl)

- Website: Gartenschläfer (Elyomis quercinus)

- PM Senckenberg: Gefährdeter Gartenschläfer: Umfangreiche Erbgutanalyse trägt zum Schutz der Art bei

Bayerisches Projekt untersucht Moorwälder im privaten und kommunalen Eigentum

Moorwälder machen ein Drittel der bayerischen Moorfläche aus. Das Peatland Science Center (PSC) der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) und die Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) haben aktuell ein Projekt zu Moorwäldern im Privat- und Körperschaftswald gestartet. Projektleiter des vom Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus geförderten Projektes „DaKliMoPuK“ ist der Weihenstephaner Moorforscher Professor Dr. Matthias Drösler (HSWT). Ziel ist die Verbesserung der Wissensbasis zu den Moorwäldern im Privat- und Körperschaftswald.

PM: Forschung stärkt Moorschutz im Privat- und Körperschaftswald

FloraWeb: Informationsportal zur Pflanzenwelt Deutschlands mit zahlreichen Neuerungen

Das Fachportal FloraWeb.de, betrieben vom Bundesamt für Naturschutz (BfN), präsentiert sich zu seinem 25. Jubiläum in einer grundlegend überarbeiteten und erweiterten Version. Neu ist die Verknüpfung mit hochauflösenden Herbarbelegen, bereitgestellt vom Senckenberg Museum Görlitz für rund 5000 Arten und Unterarten. Zudem werden die Chromosomenzahlen von etwa 2.000 Pflanzenarten der Plattform chromosomes.senckenberg.de eingebunden. Darüber hinaus sind in FloraWeb nun sowohl nationale als auch globale Verbreitungskarten aufrufbar. Die Geobotanik der Universität Halle hat neben aktualisierten Artmerkmalen auch Verbreitungskarten des Werks „Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora“ für die interaktiven Karten zur Verfügung gestellt. Über die Steckbriefe besteht nun eine direkte Verknüpfung zum Foto-Bestimmungsschlüssel „Flora-de: Flora von Deutschland“ (blumeninschwaben.de) von Thomas Meyer. (Bild: Die Gewöhnliche Kuhschelle findet sich im Logo des Portals "FloraWeb"; Stephanie Millonig).

Schutzstatus für den Wolf zurückgestuft

In seiner jährlichen Sitzung hat der Ständige Ausschuss der Berner Konvention auf Antrag der EU Anfang Dezember den Schutzstatus des Wolfes von „streng geschützt“ auf „geschützt“ gesenkt. Die 1979 verabschiedete Berner Konvention („Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume)“ ist ein völkerrechtlicher Vertrag zum Schutz europäischer, wildlebender Tiere und Pflanzen. Beigetreten sind unter anderem alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU).

PM Europarat: Ständiger Ausschuss der Berner Konvention billigt EU-Vorschlag zur Änderung des Schutzes von Wölfen

Dünnschnabel-Brachvogel für ausgestorben erklärt

In einem jüngst im Magazin IBIS erschienenen Artikel wurde der Dünnschnabel-Brachvogel (Numenius tenuirostris) für ausgestorben erklärt. Es handelt sich um das erste bekannte weltweite Aussterben eines Vogels auf dem europäischen Festland, Nordafrika und Westasien. Die von Wissenschaftlern des RSPB, der Universität London, von BirdLife International, des niederländischen Naturalis Biodiversity Center und des Naturhistorischen Museums London durchgeführte Studie dokumentiert und quantifiziert das Aussterben der Watvogelart. Aus Deutschland existieren mehrere Nachweise, letztmalig wohl aus dem April 1927 in Baden-Württemberg.

PM des Dachverbands Deutscher Avifaunisten: Dünnschnabel-Brachvogel für ausgestorben erklärt

Weitere Kurzmeldungen:

- Nationalpark Bayerischer Wald: Seit 50 Jahren sind Rangerinnen und Ranger Botschafter für die Waldwildnis im Nationalpark und Mittler zwischen Mensch und Natur. PM

- Regierung von Unterfranken: Dem neuen Naturschutzbeirat des Bezirks gehören für fünf Jahre Dr. Otto Hünnerkopf, Jürgen Kiefer, Stefan Köhler, Daniel Kraus, Dr. Klaus Mandery, Enno Piening, Claus Schenk, Marc Sitkewitz und Lioba Zieres an. PM

- AELF: Wie Gelbbauchunken durch semi-natürliche Tröge als Laichgewässer unterstützt werden können, darüber informiert das Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten Landau a.d.Isar-Pfarrkirchen

- BfN: Bundesamt für Naturschutz und Bundesumweltministerium veröffentlichen Studie wonach viele Menschen über den Verlust der biologischen Vielfalt besorgt sind. PM

- Gustav-August-Unversität Göttingen: Studie belegt die Bedeutung von Kalksteinbrüchen für den Wildbienenschutz. PM

- LBV: Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) lädt ein, sich wieder am Vogelzählen während der Stunde der Wintervögel zu beteiligen. Termin ist 10. bis 12. Januar 2025.

Publikationen

Tagungsbericht zum Thema Schutz von Ackerwildkräutern

Die Stiftung Kulturlandschaft Bayern war Mitveranstalter einer Fachtagung zum Thema Schutz von Ackerwildkräutern. Der Tagungsbericht liegt nun vor..

- Website: Fachtagung zum Thema Ackerwildkrautschutz durch Wiederansiedlung

- Tagungsbericht: Fachtagung beleuchtet Chancen und Hemmnisse sowie neue Erkenntnisse und Praxisansätze bei Wiederansiedlungen von Ackerwildkräutern

Flusspiraten sind wieder unterwegs

Die Kinderbüchlein "Unterwegs mit den Flusspiraten" sind bayernweit wieder in Papierform bestellbar, Vier Ausgaben erzählen von drei Kindern, die verschiedene Aspekte zum Umgang mit Wasser und Wassergefahren kennenlernen.p

Website HochwasserInfoBayern: Kinderbüchlein-Serie "Unterwegs mit den Flusspiraten"

Termine:

Federn, Fakten, Fachwissen: Bayerns Ornithologen treffen sich in Augsburg

Traditionell treffen sich Anfang des Jahres die Ornithologinnen und Ornithologen Bayerns auf Einladung der Staatlichen Vogelschutzwarte am Landesamt für Umwelt in Augsburg. Einer der Themenschwerpunkte ist die Erstellung des neuen Brutvogelatlas. Vor allem im Vogelschutz sind viele Ehrenamtliche tätig und sammeln unter anderem wichtige Daten über die Vogelbestände in Bayern. Ohne ihr Mitwirken wäre Artenschutz in dieser Form nicht möglich. Der jährliche Austausch findet heuer am 1. Februar statt, auch eine Online-Teilnahme ist möglich. (Bild: Margarete Siering)

- Anmeldung: Veranstaltungen

- Website: Die Staatliche Vogelschutzwarte

Tourentipps von BayernTourNatur

Vögel beobachten, Spuren lesen, Knospen bestimmen oder einfach mit wachen Augen durch die Winterlandschaft streifen – dies und vieles mehr machen Naturführungen auch in den kühleren Monaten interessant. Tourvorschläge können im Portal BayernTourNatur des Bayerischen Umweltministeriums gemeldet werden.

- Termineintragung

- Website BayernTourNatur

- Saisontipp: Winter, Streifzüge durch die kalte Jahreszeit

Neue Medien

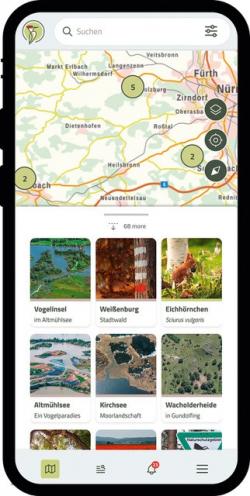

App natur.digital.bayern hat heimische Natur im Fokus

Die Weihnachtsferien stehen vor der Tür: Auch im Winter gibt es draußen viel zu entdecken! Tipps, Anregungen. Und Informationen gibt die App natur.digital.bayern der Bayerischen Naturschutzverwaltung. Dieses „Naturwissen für die Hosentasche“ bietet aktuell 260 Routen, 183 Gebiets- und Lebensraumbeschreibungen, 1.711 sehenswerte Natur-Ziele sowie über 2.300 Artensteckbriefe (aus Flora und Fauna in Bayern). Besonderes Augenmerk wird auf die Sensibilisierung für Naturschutz und eine „sanfte“ Besucherlenkung gelegt. Alle Informationen zeigen die bayerische Natur in allen sieben Regierungsbezirken und wurden von Fachleuten erstellt. (Bild: StMUV)

Zum Download natur.digital - Bayerns Natur mit nur einer App entdecken

Im Podcast des Bionicums Nürnberg informiert Katze Lucy über den Wald

In der Reihe "Auf Lucys Pfotenpfaden - Gedanken einer Katze" des Bionicums Nürnberg streift Katze Lucy durch den Tiergarten Nürnberg. Im Beitrag Zwei informiert sie über das Ökosystem Wald.

Podcast: Auf Lucys Pfotenpfaden #2 - Gedanken einer Katze

Stellenanzeigen

Fachkräfte für Naturschutz und Landschaftspflege

Die Regierung von Schwaben sucht für zwei Landratsämter drei Fachkräfte (m/w/d) für Naturschutz und Landschaftspflege. Die Bewerbungsfrist für alle drei Stellen endet am 8. Januar 2025. Nähere Informationen finden Sie im Stellenportal der Regierung von Schwaben.

- Landratsamt Dillingen a. d. D./Landratsamt Ostallgäu: Voll- oder Teilzeit und unbefristet, zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein Beamter (m/w/d), Fachgebiet Naturschutz und Landschaftspflege (3. QE) oder ein Diplomingenieur (FH) (m/w/d) bzw. Bachelor of Science oder Engineering (m/w/d) der Fachrichtung Naturschutz und Landschaftsplanung, -architektur, -ökologie oder vergleichbarer Absolvent (jeweils m/w/d).

- Landratsamt Oberallgäu: Voll- oder Teilzeitzeit und befristet bis 31. März 2026. Bei Bewährung und Eignung ist ggf. eine langfristige Weiterbeschäftigung (nach entsprechender Ausbildung) im Beamtenverhältnis möglich. Gesucht wird ein Diplomingenieur (FH) (m/w/d) bzw. Bachelor of Science oder Engineering (m/w/d) der Fachrichtung Naturschutz und Landschaftsplanung, -architektur, -ökologie oder vergleichbarer Absolvent (jeweils m/w/d).

Sie wollen sich für den nächsten Rundbrief anmelden?

In unserem Rundbrief werden die Themen kurz beschrieben und auf die jeweilige Internetseite mit ausführlicher Information verlinkt.