Flutpolder in Bayern

Ein Flutpolder ist ein eingedeichtes Gebiet mit geringem Schadenspotenzial, das bei sehr großen Hochwasserereignissen als Rückhalteraum dient. Die Flutung kann entweder über feste Überlaufstrecken (ungesteuerte Flutpolder) oder gesteuerte Einlaufbauwerke (gesteuerte Flutpolder) erfolgen. In Bayern sollen Flutpolder eingesetzt werden, um die Sicherheit unterhalb liegender Hochwasserschutzanlagen bei Abflüssen zu erhöhen, die deren Bemessungshochwasser überschreiten. Auf diese Weise verbleiben im Überlastfall noch Handlungsoptionen.

In der Regel werden die meist land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen im Flutpolder geflutet, um die Gefahr eines Überlaufens oder unkontrollierten Versagens von unterhalb gelegenen Hochwasserschutzanlagen wie zum Beispiel Deichen zu vermindern. Die durch die Flutung im Flutpolder entstehenden Schäden werden vollumfänglich ersetzt.

Bei gesteuerten Flutpoldern erfolgt die Flutung gezielt, kurz bevor die höchsten Wasserstände erreicht werden. Auf diese Weise lässt sich der Hochwasserscheitel effektiv reduzieren. Ist der Rückhalteraum im Flutpolder zu klein, um den Hochwasserabfluss unterhalb auf ein verträgliches Maß zu reduzieren, lässt sich zumindest Zeit für Evakuierungen und die Sicherung mobiler Werte gewinnen. Bei sinkenden Pegeln wird die zurückgehaltene Wassermenge dann wieder in den Fluss abgegeben. Gesteuerte Flutpolder können die Wasserstände um die entscheidenden Zentimeter zu reduzieren.

Die bayerische Staatsregierung verfolgt das Ziel eines zügigen Ausbaus des bayernweiten Hochwasserschutzes vor einem hundertjährlichen Hochwasserereignis (HQ100). Gesteuerte Flutpolder sollen darüber hinaus diesen Grundschutz ergänzen und nur bei sehr großen Hochwasserereignissen zum Einsatz kommen (drohender Überlastfall). Flutpolder sind auch ein Teil der bayerischen Klimaanpassungsstrategie.

Umsetzungsstand

In Bayern ist der gesteuerte Flutpolder Weidachwiesen an der Iller oberhalb der Stadt Kempten seit 2007 in Betrieb. An der bayerischen Donau ist eine Flutpolderkette mit neun Flutpoldern geplant (siehe auch nachfolgend). Als erstes Element dieser Kette ist der Flutpolder Riedensheim seit 2020 technisch betriebsbereit. Die übrigen Standorte an der Donau befinden sich in verschiedenen Planungsstadien. Am Main befindet sich ein potenzieller Standort bei Bergrheinfeld in Untersuchung. Das Hochwasserrückhaltebecken Feldolling an der Mangfall ist derzeit im Bau. Nähere Informationen stehen in den Webangeboten der Wasserwirtschaftsämter (WWA) zur Verfügung (siehe nachstehende Linkliste). Am Inn wurden im Rahmen der Innstudie potenzielle Standorte untersucht. Zur Einordnung der Innstudie ist es aber wichtig zu verstehen, dass es sich dabei um eine wissenschaftliche Potenzialstudie handelt und nicht um eine konkrete Planung.

- WWA Kempten: Flutpolder Weidachwiesen (Iller)

- WWA Donauwörth: Flutpolder Leipheim, Helmeringen, Neugeschüttwörth (Donau)

- WWA Ingolstadt: Flutpolder Bertoldsheim (Donau)

- WWA Ingolstadt: Flutpolder Riedensheim (Donau)

- WWA Ingolstadt: Flutpolder Großmehring (Donau)

- WWA Ingolstadt: Flutpolder Katzau (Donau)

- WWA Regensburg: Flutpolder Wörthhof (Donau)

- WWA Deggendorf: Flutpolder Öberauer Schleife (Donau)

- WWA Bad Kissingen: Flutpolder Bergrheinfeld (Main)

- WWA Rosenheim: Hochwasserschutz im Mangfalltal

Flutpolder an der Donau

Nach der Durchführung vertiefender Untersuchungen (siehe unten) hat der Bayerische Ministerrat in seiner Sitzung am 27.07.2021 das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz beauftragt, das Flutpolderprogramm an der Donau mit den neun Standorten Leipheim, Helmeringen, Neugeschüttwörth, Bertoldsheim, Riedensheim, Großmehring, Katzau, Wörthhof-groß (in der großen Variante) und Öberauer Schleife fortzuführen.

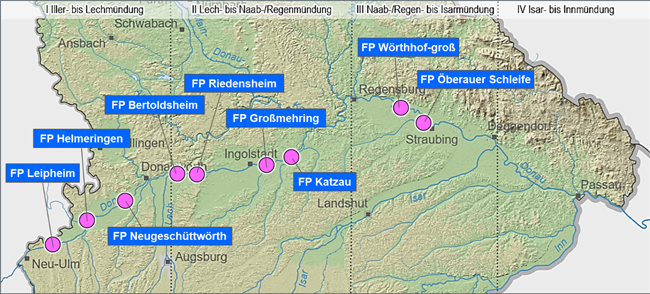

Flutpolderstandorte (FP) an der bayerischen Donau gemäß Flutpolderprogramm (Stand: Mai 2024). Seit 2020 ist der Flutpolder Riedensheim technisch betriebsbereit. Im April 2024 wurde das Raumordnungsverfahren für den Standort Wörthhof abgeschlossen. Bis auf den Standort Bertoldsheim sind damit inzwischen alle übrigen Donaustandorte raumgeordnet. Für den Flutpolder Öberauer Schleife wurde mit Auslegung der Unterlagen Ende Oktober 2023 das Planfeststellungsverfahren eingeleitet.

Flutpolderstandorte (FP) an der bayerischen Donau gemäß Flutpolderprogramm (Stand: Mai 2024). Seit 2020 ist der Flutpolder Riedensheim technisch betriebsbereit. Im April 2024 wurde das Raumordnungsverfahren für den Standort Wörthhof abgeschlossen. Bis auf den Standort Bertoldsheim sind damit inzwischen alle übrigen Donaustandorte raumgeordnet. Für den Flutpolder Öberauer Schleife wurde mit Auslegung der Unterlagen Ende Oktober 2023 das Planfeststellungsverfahren eingeleitet.Untersuchungen an der Donau im Überblick

Untersuchungen im Nachgang der Bedarfsermittlung (siehe unten) insbesondere zu den geplanten Flutpoldern Bertoldsheim, Eltheim und Wörthhof

Mit Ministerratsbeschluss vom 14.01.2019 wurde das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz beauftragt, das Flutpolderprogramm an der Donau fortzuführen und für die Flutpolderstandorte Bertoldsheim, Eltheim und Wörthhof an der Donau vertiefte Untersuchungen durchzuführen. Folgende Aspekte wurden dabei untersucht:

- weitere Untersuchungen zu Rückhaltemöglichkeiten an den großen Seitenzuflüssen der Donau,

- ergänzende Überprüfung der Wirkung der Flutpolder,

- ergänzende Betrachtungen zum Staustufenmanagement im Hochwasserfall,

- Grundwassersituation an den drei genannten Standorten.

Aufbau, Methoden und Ergebnisse dieser Untersuchungen sind im "Synthesebericht" zusammengefasst:

In den jeweiligen Abschlussberichten sind die durchgeführten Studien ausführlich dokumentiert:

- Standortsuche für große Hochwasserrückhaltebecken in den Einzugsgebieten von Lech, Naab und Regen - PDF

- Wirkungsanalyse zu Rückhalt in den Einzugsgebieten von Lech, Naab und Regen - PDF

- Ergänzende Überprüfung der Flutpolderwirkung mit ergänzender Untersuchung zum Staustufenmanagement - PDF

In der folgenden Auswertung sind weitere Informationen zu den bei der ergänzenden Überprüfung der Flutpolderwirkung ermittelten Wasserstandsreduktionen zusammengestellt:

Bedarfsermittlung (2018)

Entlang der Donau sind Flutpolderstandorte vorgesehen, um dort die Risiken einer Überlastung der Hochwasserschutzanlagen zu vermindern. Im Auftrag der bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung wurden hierzu mehrere Studien erstellt, die im Rahmen der "Bedarfsermittlung" zusammengefasst sind. Da in der Bedarfsermittlung der Planungsstand von 2018 dargestellt ist, enthält sie auch noch den Flutpolder Eltheim, der durch Umplanung mit dem Flutpolder Wörthhof zusammengeführt wurde.

Inhalte im Kurzüberblick:

In der Bedarfsermittlung werden die Ziele des Flutpolderprogramms als Baustein der bayerischen Hochwasserschutzstrategie mit besonderem Fokus auf die Donau erläutert. Sie enthält zudem die wesentlichen Ergebnisse der als Anhänge beigefügten Studien. Im Rahmen der Bedarfsermittlung wurde die Wirkung und Notwendigkeit der Flutpolderstandorte an der Donau umfassend untersucht und mögliche Alternativen geprüft.

In der Studie "Verzögerung und Abschätzung von Hochwasserwellen entlang der bayerischen Donau" (2012) wurde durch die Technische Universität München, Lehrstuhl für Wasserbau und Wasserwirtschaft, zunächst in einer historischen Betrachtung ein Vergleich des Donauzustands von 1800 mit dem heutigen Zustand vorgenommen. Mit Hilfe umfangreicher Computersimulationen wurden die Veränderungen an der Donau, insbesondere der Verlust von Retentionsräumen durch Deich- und Dammbauten, untersucht. Anschließend wurden die Auswirkungen des Retentionsraumverlusts auf den Hochwasserabfluss ermittelt. Ausgehend vom historischen Überschwemmungsgebiet wurden mögliche Flutpolderstandorte identifiziert sowie deren örtliche und überörtliche Wirkung entlang der gesamten bayerischen Donau nachgewiesen [Bedarfsermittlung Anhang 1].

In der auf der Studie der Technischen Universität München von 2012 aufbauenden "Vertieften Wirkungsanalyse" (2017) wurde von der Technische Universität München neben ergänzenden Untersuchungen, wie Kombinationswirkungsanalysen sowie Einzelwirkungsanalysen neu hinzugekommener Flutpolderstandorte, eine Priorisierung der möglichen Standorte hinsichtlich ihrer Wirkung auf den Hochwasserrückhalt vorgenommen. [Bedarfsermittlung Anhang 2, Teil 1].

Im Zuge der Alternativenprüfung wurden von der Technische Universität München im Rahmen der "Vertieften Wirkungsanalyse" (2017) die Potenziale einer optimierten Bewirtschaftung der Staustufen an der Donau bei Hochwasser untersucht [Bedarfsermittlung Anhang 2, Teil 2].

Für den Donauabschnitt Iller- bis Lechmündung wurde im Rahmen einer Bedarfsplanung (2017) das Gesamtkonzept "Hochwasserschutz-Aktionsprogramm Schwäbische Donau" entwickelt, indem aus dem für das Projektgebiet ermittelten Schadenspotenzial bei Hochwasserereignissen regionale Projektziele abgeleitet wurden. Potenzielle Flutpolderstandorte wurden umfassend priorisiert und darauf aufbauend mehrere Lösungsansätze untersucht und miteinander verglichen [Bedarfsermittlung Anhang 3].

Um einheitliche Planungsgrundlagen an der gesamten bayerischen Donau herzustellen, wurde analog zu der Bedarfsplanung für die schwäbische Donau auch im Donauabschnitt Lechmündung bis Landesgrenze das Schadenspotenzial für verschiedene hydrologische Szenarien ermittelt (2017) [Bedarfsermittlung Anhang 4].

Im Rahmen des "Hochwasserdialogs Bayern" wurden ab Anfang 2015 für alle geplanten Standorte entlang der Donau Diskussionsveranstaltungen mit den Bürgerinnen und Bürgern in den jeweiligen Regionen durchgeführt. Zusätzlich wurden für weiter zu verfolgende Flutpolderstandorte Workshops und Arbeitskreise zu den Themenbereichen Grundwasser, Infrastruktur, Landwirtschaft und Naturschutz durchgeführt, deren Ergebnisse in die weitere Planung mit einfließen sollen. Dabei waren insbesondere die Raumplanung, aber auch Fragen nach Sekundärschäden und sog. Kaskadeneffekten als Folgen sehr großer Hochwasserereignisse viel diskutiert. Aus diesem Grund wurde von Prof. Dr. Greiving (Technische Universität Dortmund, Fakultät für Raumplanung) eine zusammenfassende Darstellung der Themen Raumplanung und Siedlungsentwicklung im Zusammenhang mit den geplanten Flutpoldern an der Donau erstellt (2016) [Bedarfsermittlung Anhang 5].

Ebenfalls im Rahmen der Alternativenprüfung wurden die Auswirkungen kleinerer im Einzugsgebiet der geplanten Flutpolder verteilten Retentionsmaßnahmen untersucht (2018). Dafür wurde ein Überblick über an den Donauzuflüssen bereits durchgeführte Untersuchungen und umgesetzte Maßnahmen erstellt (Teil 1). Im Rahmen des Hochwasserdialogs wurde seitens der Bevölkerung vielfach vorgeschlagen, das Hochwasserrisiko an der Donau mit vielen im gesamten Donaueinzugsgebiet verteilten Hochwasserrückhaltebecken anstelle von gesteuerten Flutpoldern zu reduzieren. Es wurde daher die Wirkung fiktiver Rückhaltebecken an den Zuflüssen mit der Wirkung der an der Donau geplanten Flutpolder verglichen (Teil 2) [Bedarfsermittlung Anhang 6].

- Anhang 1: Verzögerung und Abschätzung von Hochwasserwellen entlang der bayerischen Donau (2012)

- Zusammenfassung - PDF

- Bericht - PDF

- Anhang 2: Vertiefte Wirkungsanalyse (2017)

- Anhang 3: Bedarfsplanung Donauabschnitt Iller- bis Lechmündung (2017)

- Zusammenfassung - PDF

- Bericht - PDF

- Anhang 4: Schadenspotenzialermittlung Donauabschnitt Lechmündung bis Landesgrenze (2017)

- Zusammenfassung - PDF

- Bericht - PDF

- Anhang 5: Hochwasserschutz als Aufgabe für Raumplanung und Siedlungsentwicklung (2016)

- Zusammenfassung - PDF

- Bericht - PDF

- Anhang 6: Maßnahmen im Einzugsgebiet (2018)

Untersuchungen an anderen bayerischen Gewässern

An Main, Inn und Unterer Iller werden ebenfalls Studien zur Identifikation von geeigneten Standorten durchgeführt.