Naturschutzrelevante Gutachten in Bayern

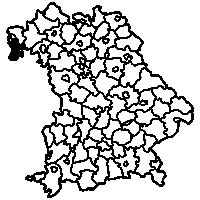

Abschlussbericht Aktualisierung der Biotopkartierung im Landkreis Miltenberg

Zusammenfassung

Die Aktualisierung der Biotopkartierung im Landkreis Miltenberg wurde im Wesentlichen in den Jahren 2020 bis 2022 angefertigt. Einzelne Bereiche wurden wegen methodischer Änderungen in der aktuellen Kartieranleitung und aufgrund der extremen Witterungsbedingungen im trockenen Sommer 2022 im Jahr 2023 nachkartiert bzw. vervollständigt. Dies betrifft insbesondere Teilbereiche der TK 6120, 6121, 6221, und 6320. Als Grundlage diente die vom Landesamt für Umwelt LfU herausgegebene Kartieranleitung. Es wurden ausschließlich die Offenlandanteile des Landkreises bearbeitet. Wälder 0,5 ha waren von der Kartierung ausgenommen. Ferner waren alle FFH-Gebiete, für die bereits eine Aktualisierung im Rahmen von Managementplanungen vorlag, von der Kartierung ausgenommen. Im Gegensatz zu den letzten Aktualisierungen in anderen Landkreisen wurden auch Gehölzbiotope Hecken, Gebüsche, Feldgehölze bis 0,5 ha Flächengröße im Rahmen von Geländebegehungen aktualisiert bzw. neu erfasst. Die Kartieranleitung wurde im Hinblick auf die Novellierung des Bayerischen Naturschutzgesetzes Bay-NatSchG, auch noch während der laufenden Kartierungen, umfangreichen Änderungen unterzogen. Daher lag ein Schwerpunkt bei der Erfassung schutzwürdiger Biotope auf den mittlerweile gesetzlich geschützten Biotoptypen Extensivgrünland, das dem FFH-LRT 6510 Artenreiche Flachland-Mähwiesen entspricht, und ein Teil der Streuobstbestände, die bestimmte Anforderungen erfüllen. Im Vergleich zur Erstkartierung aus dem Jahr 1985 gab es teils gravierende Veränderungen, die jedoch auch den geänderten methodischen Vorgaben geschuldet waren: So konnten insbesondere in steileren Lagen bei der Ersterfassung noch dem Biotoptyp „Streuobstbestand“ zugeordnete Hangzonen - auch großflächig - nicht mehr aktualisiert werden, da sie zwischenzeitlich infolge von Nutzungsaufgabe in Hangwald übergegangen waren. Auch die Ausdehnung von Siedlungsbereichen und infrastrukturelle Veränderungen, wie z. B. Ortsumgehungen, sind verantwortlich für Biotopverluste und Folgewirkungen in Form von Zerschneidung und Verinselung von Biotopen. Andererseits führten die geänderten methodischen Vorgaben in Teilen des Landkreises auch zu einer erheblichen Flächenausdehnung. War bei der Erstkartierung die Erfassung von Streuobst noch auf Brachestadien oder sehr extensiv genutzte Flächen beschränkt, so wurde der Biotoptyp nach den aktuellen Vorgaben durchweg für ältere Streuobstbestände mit entsprechenden Kriterien Kronenansatz, Baumabstände, Strukturmerkmale ausgedehnt. Noch umfangreicher war der Flächenzugewinn bei den verschiedenen Ausprägungen von Extensivgrünland,insbesondere in ländlichen Regionen. So wurde neben mageren, kennartenarmen Weideflächen Biotoptyp GX00BK der Biotoptyp und FFH-Lebensraumtyp „Artenreiche Flachland-Mähwiesen“ flächendeckend in einer mageren Ausprägung Biotoptyp GU651E und in einer Ausprägung auf „mittleren“ Standorten Biotoptyp GU651L erfasst. Bedingt durch die differenziertere Vorgehensweise mit stärkerer Aufgliederung in Biotopnummern oder zumindest Teilflächen z. B. Abgrenzung gesetzlich geschützter Flächen zu nicht gesetzlich geschützten Teilbereichen, Abgrenzung von FFH-Lebensraumtypen in eigenen Teilflächen konnten aussagekräftigere Grundlagen für nachfolgende Untersuchungen und Maßnahmen Eingriffsplanungen, Landschaftspflegemaßnahmen u. a. geschaffen werden. Die genauere Analyse des Biotoppotenzials führte auch zu einer deutlichen Ausweitung des Artenspektrums erfasster Farn- und Blütenpflanzen im Vergleich zur Erstkartierung. So konnten auch teils hoch bedrohte Pflanzenarten, die in der Erstkartierung noch nicht nachgewiesen waren, für den Landkreis Miltenberg bestätigt werden. Der überwiegende Teil dieser Arten ist dem Spektrum magerer und extensiv genutzter Grünlandbestände Sandrasen, Kalkmagerrasen, magere Flachland-Mähwiesen zuzuordnen. Hier konnten beispielsweise Nelken-Haferschmiele Aira caryophyllea, Frühe Haferschmiele Aira praecox, Kugelköpfiger Lauch Allium sphaerocephalon, Lämmersalat Arnoseris minima, Raublättriger Schaf-Schwingel Festuca brevipila, Kleiner Vogelfuß Ornithopus perpusillus, Kahler Bauernsenf Teesdalia nudicaulis, Platterbsen-Wicke Vicia lathyroides und Mäuseschwanz-Federschwingel Vulpia myuros nachgewiesen werden. Aber auch in anderen Biotoptypen, wie z. B. im Bereich der feuchten Hochstaudenfluren entlang des Mains, konnte das Artenspektrum um gefährdete Arten wie z. B. Steifes Barbarakraut Barbarea stricta oder Fluss-Greiskraut Senecio sarracenicus erweitert werden.

Erstellt am: 10.04.2025